为什么汽车现在会进入电动化和智能化时代?

首先看,为什么会电动化?会不会持续?可以分为政策面、技术面和基础设施层面来分析理解。

新能源汽车的发展,离不开各国政府的政策推动和引导,我们对美、欧、中三个重要市场的政策做一个梳理,会更清晰的看懂新能源汽车的发展与政策的关系。

1)美国政策

美国早在20世纪90年代就出台零排放汽车法案,提出到2003年零排放车比例达到10%,这里的零排放汽车不是仅指新能源汽车。2009年美国正式确立零排放汽车积分交易制度,对未达到积分要求的车企处以罚款。2016年美国修改积分制度,扩大了车企范围和适用地区范围,通过政策导向使减排技术路线由提高燃油使用效率向改变能源类型的方向转变,鼓励车企向真正零排放的纯电和燃料电池汽车技术目标发展。因此,2016 年以后,纯电和插电混动获得了快速发展。通过积分交易更使一些初创的新能源汽车企能够更加快速的发展壮大。根据特斯拉年报披露,2017 年特斯拉出售零排放积分收入达2.9亿美元,2021年达到14亿美元。在特朗普时期,美国大力开发页岩油,政策对新能源的支持力度变小,影响了美国新能源汽车的发展。拜登上台后,又开始大力支持新能源发展,2021年8月5日拜登签署行政命令,提出到2030年,零排放汽车将占美国乘用车和轻卡新车销量的50%。最近的2021年11月,美国众议院通过《重建更好法案》,法案提出投资5,550亿美元支持清洁能源发展和处理气候变化问题,其中包括新能源汽车的税收抵免法案,税收抵免额度由目前的7,500美元大幅提升至最高1.25万美元,且取消了单一车企最高补贴20万辆的限制。

2)欧洲政策

欧洲环保意识全球领先,早在 1998 年欧盟便提出了针对汽车行业的减排目标,欧盟主要对碳排放进行限定,通过对碳排放逐渐趋严促使汽车能源从燃油到新能源的技术转变。政策分四个阶段:

第一个阶段,1998年提出减排目标,到 2008年汽车二氧化碳排放量降至 140g/km,2012 年降至 120g/km,但由于处罚措施不明确,实施效果不佳,减排目标未达成;

第二个阶段,2009年启动强制罚款,强制要求到 2015 年乘用车二氧化碳排放量降至 130g/km,超额部分将进行罚款,车企的应对措施是通过改进传统燃油技术达成减排目标;

第三个阶段,2014年出台全球最严减排标准,强制要求到 2020 年95%乘用车二氧化碳排放量降至 95g/km,2021 年 100%须要达到此要求,执行梯度罚款机制,排放超额越多罚款越高,企业已无法通过简单的燃油技术升级来达成,只能通过采用新的技术路线,混动和纯电动,加大电动比例来满足排放标准,促使车企对新能源汽车的投入重视。

第四个阶段,2020年进一步提高减排标准,强制要求 2025 年后二氧化碳排放量比2021年减15%,2030 年后乘用车二氧化碳排放量比2021年减55% ,超额部分罚款统一为每辆车 95€/g/km。2035年起下降100%,即从2035年起将实现汽车的零排放,实现汽车电动化的全面转型。同时引入积分制度,加快新能源汽车技术革新,迫使企业向插电混动和纯电动技术路线转型。同时,欧洲各国纷纷出台补贴政策,鼓励消费者购买纯电车或混动车。在车企转型电动和消费者购买补贴政策的刺激下,2020年欧洲的电动车总销量首次超过了中国。

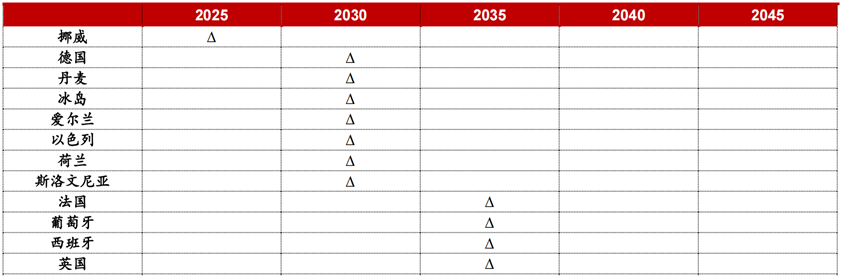

在更长时间维度内,欧洲各国制定了禁止燃油车销售的时间表,这个举措也是全球范围内力度最大的。

部分国家/地区制定禁售燃油车时间表

资料来源:IEA,华西证券研究所 注:∆表示禁售燃油车,即终止销售或注册新柴油和汽油车(不包括 PHEV)

3)中国政策

国内对新能源汽车的支持,既有国家层面的政策推动,也有地方政府政策支持,许多地方政府例如上海、合肥、温州等地专门出台发展规划支持新能源汽车行业发展。具体政策很多,有些影响较小,比如国内一二线城市对新能源汽车实施宽松的限行限购政策,减免购置税等等。有些政策影响大,其中最重要的两个政策,一个是补贴政策,另外一个是双积分政策。

3.1)国内补贴政策:

2010年我国就开始对私人购买新能源汽车进行补贴,原计划持续到2020年补贴结束,后来因为新冠疫情爆发导致汽车市场需求受到抑制,将补贴延续到2022年,2023年补贴将全部退出。补贴持续时间超过十年,虽然补贴政策不断调整,但对新能源汽车的发展起到了关键性的刺激作用。在补贴实施的刚开始阶段,补贴力度是非常大的。比如在2013年-2016年,对续航里程超过250公里的纯电动乘用车补贴在5-6万之间,续航里程在150-250公里的纯电动乘用车补贴在4-5万之间,这个补贴力度非常大,极大刺激了消费者选择新能源汽车的欲望。同时补贴也倾向更长续航里程和更高电池能量密度,这对电池技术的发展也起到非常大的推动作用。有研究机构分析统计,在2014-2019年这六年间,包括乘用车、客车和专用车在内国补总规模(即不包括地方补帖)达到2700多亿。补贴政策是从需求端实实在在刺激消费者购买新能源车,培育消费市场。

3.2)国内双积分政策:

我国双积分政策从2017年开始颁布,2020年又出台了新版的双积分政策制度,相对购车补贴而言,双积分政策是一种更加长效的机制。双积分制度的总体思路是,一方面要求汽车厂家生产销售高性能的新能源汽车从而获得新能源汽车正积分,同时推动厂家降低传统燃油车的油耗和排放,然后通过严格的积分计算制度与经济利益挂钩,让高油耗燃油汽车企业通过购买积分的形式补贴新能源汽车企业,降低新能源汽车成本并加速产业规模化。与补贴政策从需求端刺激购买新能源汽车不同,双积分制度是从供给端引导汽车厂家向新能源汽车转型,倒逼传统车企向新能源汽车转型。

技术的进步如何推动汽车的电动化?总结起来是两点:一是技术进步导致电动车成本下降,从而提高电动车的性价比(与燃油车相比),解决电动车的经济性问题。二是技术进步使电动车的续航里程得到提高,解决电动车的实用性问题。 经济性和实用性问题解决后,电动车才能真正被市场所接受。

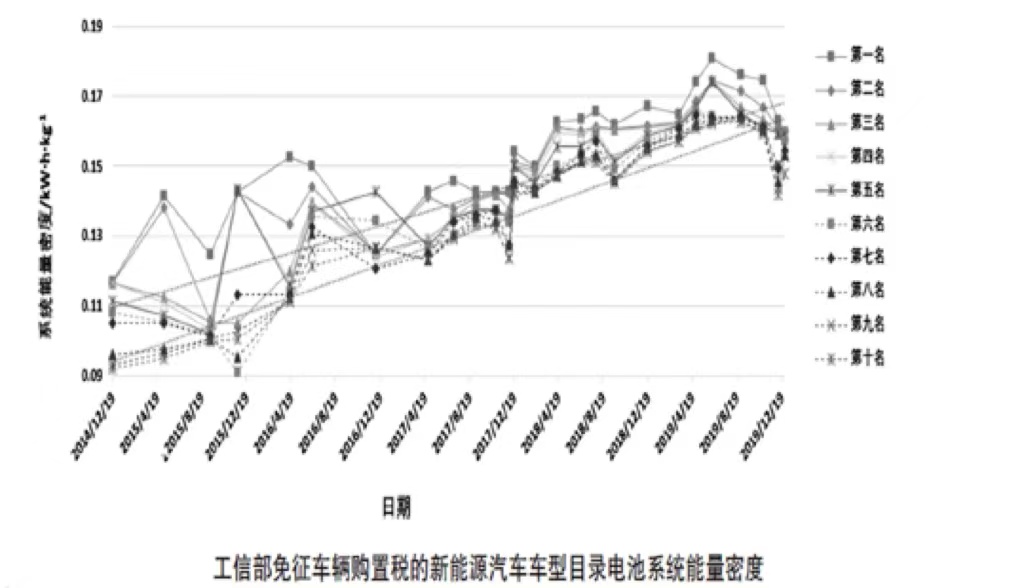

首先,电池技术的进步,大幅提升了电池系统能量密度。

随着电池技术的发展,电池能量密度在过去几年有了大幅增长,意味着同样的电池重量或体积可以充储更多的电。下图为工信部《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》每批次中电池系统能量密度的前十名,动力电池能量密度在2015年平均为100Wh/kg,到了2019年平均为170Wh/kg。未来几年,随着4680等电池新技术、硅基负极等新材料的出现和电池结构的变化,电池能量密度仍会持续提高,各国和企业都在努力提高电池的能量密度。

其次,电池能量密度的提升,大幅提高了电动车的续航里程,缓解电动车里程焦虑问题。

由于电池能量密度的提升和产业政策的推动(前面已有提到,主要是补贴政策设置最低续航里程门槛,续航里程越长补贴金额越大),近几年电动车的续航里程得到迅速提高。下图为工信部《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》中每批次纯电动乘用车续驶里程排名的前十名,从2015年的100~250km,到2016年的200~350km,到2017年在300~400km,2018年普遍在350~450km,2019年普遍在450~500km。

再看看具体车企和车型。国内车企中,发展的最早的电动车企业是比亚迪,在2012年比亚迪推出了e6纯电动车型,续驶里程为300km,到2018年底、2019年初推出的唐、秦pro纯电续驶里程达到520km,再到比亚迪“汉”达到了600km以上。新势力造车代表,蔚来ES8的NEDC最长续航里程达580KM,小鹏P7综合工况NEDC最长续航里程达700KM,特斯拉最新的MODEL S PLAID版官方续航里程为637公里,畅销全球的model3(CLTC综合工况)最高续航里程可达675公里。最近有厂家推出车型续航里程超1000公里。电动车单次充电的续航里程持续提升,到现在已经基本满足消费者的出行需求了。

再次,电池能量密度的提升和规模化生产促进电池成本快速下降,从而带动电动车成本下降

我们知道,电池占电动车总成本的比例非常高,大约在40%左右。如果电池的成本能够降下来,电动车的成本也会迅速下降。实际上过去几年,电池成本下降的非常快。据彭博社数据,电池PACK平均价格在2010年高达1160美元/kwh,2018 年已降至176美元/kwh,8年间下降了85%。从全球最大动力电池供应商宁德时代电池单位成本看,从2014年的2.90元/wh下降到2020年的0.65元/wh,6年间下降了78%。另外,以特斯拉为例,2013 年特斯拉 Model S 开始批量交付时,电池PACK成本超过300美元/kwh,2016年初特斯拉宣称PACK成本已降至190美元/kwh以下,2018年6月Elon Musk 在业绩会中宣布特斯拉将在两年内将PACK成本稳定在100美元/kWh以下的水平。特斯拉最近推出的4680电池,目的也是进一步降低电池成本。可以肯定的是,随着电池技术的进一步升级,电池成本仍会继续下降。

电池 Pack 均价及增速(美元/kWh,%)

资料来源:BloombergNEF

充电桩作为电动车补能的基础设施,对电动车的发展起着关键性作用。没有充电设施,电动车就是无缘之水、无本之木,长久不了。充电桩分为公共充电桩和私人充电桩两类,首先从绝对数量看,根据统计数据,到2021年12月我国公共充电桩保有量114.7万根,同比增长65%,私人充电桩保有量为147万根,同比增长74%,我国公共及私人充电桩保有量总计261.7万根,同比增长70%。从车桩比看,2021年9月车桩比大约为3:1,2015年的车桩比为7.8:1,很显然这几年充电设施的建设大大提高了新能源汽车充电的便利性,为新能源汽车的普及提供了重要支撑。

对比中国与欧美的差异来看:1)欧美居民密度更低,居家充电设施配套比例更高,独立式住宅为车主安装私人充电桩提供了便利,目前美国充电桩市场以私人充电桩为主,其占比超70%,高于我国的56%;2)美国公共充电桩选址更加多元化:除了大型商场外,连锁商店、便利店等也是充电桩的主要选址地。便利店巨头7-11计划将于2022年之前在美国布局500个直流桩,并自主运营,既能提升消费体验,也能增长客流。3)目前中国的公共充电桩的充电需求以运营车辆和商用车为主,而欧美整体对营运车需求量较低。

我国公共充电桩具有多种运营模式,不同模式下运营主体和服务方式存在差异。第一种模式为运营商主导模式,运营商投资/建设/运营充电桩,重资产模式,比如国网、特来电、星星充电;第二种模式为车企自建模式,比如特斯拉、小鹏、蔚来都在自建充电设施。特斯拉,到2021年底,特斯拉在全球范围内建设开放了3.1万+超级充电桩,在中国大陆地区特斯拉建设开放了1000+座超级充电站(8000+超级充电桩)、目的地充电站700+座(1800+目的地充电桩)。第三种为纯平台模式,平台不参与充电桩投资建设,为各运营商提供SAAS服务,轻资产模式,如云快充、小桔快充;第四种为合作建桩模式,车厂与运营商合作建桩、地产商与运营商合作建桩等。

当前充电桩面临着一些问题,一是公共充电桩利用率低、盈利难,整体利用率在5-6%,将来快充技术的发展能够提高利用率,大功率直流快充是公共充电桩的发展方向。二是家庭充电桩的安装率仍然偏低,主要原因为没有固定停车位、物业不配合、报装接电难度大。充电桩的建设仍然需要政府政策支持和补贴。最近2022年1月10日,国家发改委联合国家能源局等八部委发布提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见,到2025年末,我国电动汽车充电基础设施能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求,里面有非常具体的要求,比如,要求新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件,加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板,加快实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”等等。探索无线充电、V2G等新技术。2020年3月充电桩被正式纳入新基建,充电桩建设会全面提速,设备供应商可能会是比较好的投资机会。

总结一下汽车电动化的驱动因素:在初期,电动车是在政策鞭策下萌芽的,各国政府出于减排环保目的出台了一系列政策推动汽车从燃油驱动到电驱动的转变,这些政策包括积分交易制度、超标处罚、购买补贴等等。在政策的强制推动下,电动车的技术不断进步和成熟,使得电动车的成本不断下降和续航里程不断提高,提高了电动车的性价比,解决了消费者购买使用电动车的经济性问题和实用性问题。技术进步也使得电动车的安全性提高了,电池着火事件也越来越少,电动车越来越安全。同时,充电基础设施在政策和市场的双重驱动下不断完善,既提高了充电的便利性,降低电动车里程焦虑的问题。我们相信,在这些因素的驱动下,汽车电动化的趋势非常确定,势不可挡。

汽车电动化是智能化的基础

接下来,我们再来看看,汽车为什么现在会朝智能化方向发展?

传统汽车是作为交通工具单一功能而存在,随着技术的发展和消费者需求的升级,智能汽车将成为“移动空间”或者“智能移动终端”,未来汽车使用场景将更加丰富,融合了通讯、办公、娱乐、户外旅游、订餐等功能,为车主提供更过功能和更便捷的服务,所以智能汽车的价值比传统燃油车的价值会更大。同时随着ADAS成熟和高级自动驾驶的逐步实现,智能汽车将颠覆人们的出行方式和交通行业。电子和软件将占据越来越大的价值,与智能手机一样,智能汽车的软件系统也可不断更新升级。我们认为,汽车智能化的主要原因有三个:电动化是基础、技术进步和成本下降是内生动力、政策外部推动。

汽车智能化需要在车上安装和布置大量的电子设备,包括传感器、车载芯片、电子控制器、显示屏和通讯设备等,这些电子设备都需要耗电,相比燃油车,电动车的动力电池可以直接供电,这样车辆上可以布置更多的电子设备和线控装置,这样以电子硬件和软件算法为基础的智能技术才能实现。所以,当前以电驱动为主的新能源汽车的蓬勃发展,为汽车智能化提供了载体。

智能汽车的“智能”首先体现在智能座舱,智能座舱是现阶段消费者最容易最直接体验到的。5G、AI、人机交互、芯片和操作系统的不断进步成熟推动座舱越来越智能,消费者对座舱的智能化需求也越来越突出。智能座舱直接影响消费者的体验,车企也越来越重视。智能座舱是汽车智能化的第一步,技术上相对容易实现。比如,我们基金投资的清研讯科推出的UWB数字钥匙和雷达,就是典型的智能座舱的一部分。

智能汽车的更高形式是ADAS和自动驾驶,这部分技术主要包括感知技术、芯片和计算平台、执行控制技术,比智能座舱实现起来技术难度更大。感知如同驾驶员的眼睛,计算平台如同驾驶员的大脑,执行控制如同驾驶员的手脚。

2.1)感知技术

主流传感器包括摄像头、毫米波雷达、超声波雷达和激光雷达。除了激光雷达处在上车导入的早期阶段外,其他几种传感器都已经在车上成熟应用,而且性能在不断提升,成本持续下降。毫米波雷达,从24GHZ到77GHZ再到4D激光雷达,性能不断提高。车载摄像头,平均价格已经降至30-50美元一个,有的功能简单的摄像头价格已经降至十几美元。激光雷达的技术也在不断突破,2022年开始一些车规级混合固态激光雷达开始量产上车,随着更加符合车规要求的纯固态激光雷达的逐渐开始成熟,激光雷达的成本也会迅速下降。感知技术的不断进步和成本下降,助力低成本、高性能自动驾驶方案的实现。

2.2)芯片和计算平台

芯片和计算平台是汽车自动驾驶的大脑,过去几年飞速发展。我们以特斯拉和英伟达为例,看看车载芯片和计算平台的算力提升速度。2014年特斯拉发布第一代辅助驾驶系统Autopilot1.0,算力只有0.256TOPS (1TOPS代表处理器每秒钟可进行一万亿次)。2016年发布的Autopilot2.0,算力提升到24TOPS。再到2019年的Autopilot3.0,采用2颗自研的芯片,系统算力提升到144TOPS。再看看英伟达,NVIDIA一直占据着GPU芯片和AI芯片市场的绝对优势地位,2014年进军智能驾驶领域,2015年发布第一代自动驾驶平台Drive PX,算力仅为2.3TOPS。在2016年的CES上,英伟达发布了第二代车载计算平台 Drive PX2,算力提高到24TOPS。2017年英伟达发布的第三代车载计算平台Drive AGX Xavier,算力达到30TOPS,另一个面向 L4/L5自动驾驶场景的车载计算平台Drive AGX Pegasus,集成两颗 Xavier SoC和两颗GPU,算力达到320TOPS,但功耗高达500W。2019年12月英伟达推出了新一代SoC芯片Orin,Orin相比Xavier,采用了新的Amphere架构,制程提高到7nm,算力200TOPS,功耗只有45W。从特斯拉和英伟达这两家最领先的公司可以看出,车载芯片和计算平台的能力在不断提升,以支持更高级的自动驾驶能力。国内的车载AI芯片公司地平线和黑芝麻正在追赶,但仍有不小差距。

2.3)执行控制技术

线控执行技术主要是线控底盘,核心包括线控制动和线控转向,用电子控制器代替原来的机械连接,是实现L4/L5自动驾驶的关键技术和必备能力。相比传统技术,线控底盘具备响应速度快、控制精度高、能量损耗低的特点。

根据我们的行业调研,线控制动技术已经成熟,特斯拉已经标配,外资博世已经量产搭载,内资企业宁波拓普集团也进入量产阶段。线控转向依靠控制算法,具备方向盘与转向机完全解耦、节省驾驶舱空间、设计灵活、转向精准度高的特点,更加贴合高级别自动驾驶的需求。根据我们调研,线控转向技术也趋向成熟,但目前法规不允许独立使用,待法规允许后线控转向在L4/L5级别自动驾驶汽车上将大规模应用。线控执行技术将大大促进汽车自动驾驶能力,提升驾驶体验。

有研究机构统计过,从2017年到2021年这5年,国家层面出台的与智能汽车和车联网相关的政策和规划超过20个,比如,比较重要的有:2020年2月发改委、工信部、科技部等十一部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》,提出我国智能网联汽车发展目标,到 2025 年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准等体系基本形成,实现有条件自动驾驶(L3)的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车(L4)在特定环境下市场化应用。2021年7月,工信部、公安部、交通运输部三部委发布的《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》,自2021年以来北京、上海、重庆、广州、无锡、长沙、武汉等城市纷纷在政策指引下设立智能网联汽车示范区,引领汽车智能网联的发展与落地。2021年8月,工信部发布了《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》,明确汽车数据安全、网络安全、在线升级、产品管理等要求,指导企业规范生产和管理。

2020年11月,中国智能网联汽车产业创新联盟发布《智能网联汽车技术路线图 2.0》,提出智能网联汽车技术中国方案,目标是实现汽车智能化和网联化融合发展,到2035年实现车辆的完全自动驾驶,在技术方面提出了“三横两纵”关键技术架构。

智能网联汽车“三横两纵”关键技术架构

同时地方政府积极出台智能网联政策,发展智能网联汽车产业,试图占领行业发展先机。2022 年 1 月 17 日上海市经信委表示,将从多个领域推动智能网联汽车发展,推动“三智”终端突破(智能驾驶、智能网联、智能座舱),加快商业化落地应用,支持在嘉定区加快 robotaxi(自动驾驶出租车)规模化试点 ,制定《上海市智能网联汽车终端产业发展行动计划》,支持浦东无安全员驾驶立法。作为自动驾驶政策法规的重要信号,上海法规的建立有望引领国内自动驾驶法规迈入新时代。

在国外,各国也都在建立和完善法律法规来支持或适应智能驾驶的发展趋势。美国在2019年出台《确保美国自动驾驶领先地位:自动驾驶汽车 4.0》(AV4.0)来确保美国在自动驾驶领域的领先地位。欧盟在2017年修改《道路交通法》,允许自动驾驶系统在特定条件下代替人类驾驶汽车,只要车辆获得官方认证或欧盟 EC 型式认证,就可获得车牌。日本于2020年修订《道路交通法》,提出如果驾驶员能够快速恢复手动驾驶,则可以在自动驾驶过程中使用手机或观看车载电视等,被视为国家赋予 L3 级别自动驾驶汽车合法上路权限。

总结一下汽车智能化的驱动因素:首先是汽车的电动化为智能化提供了载体,电动化为智能化提供了基础。其次,随着消费者对智能汽车的需求上升,汽车感知技术、计算平台和执行控制技术的不断成熟,以及产业链成熟和成本下降,需求、技术和成本形成良性正向反馈,共同驱动汽车朝智能化方向发展。最后是政策对汽车智能化发展起到了外部推动作用。